- Nato in Città Alta

Trani a gogó

Tempo di lettura: 5 minuti e mezzo

Finita la guerra, e per un bel po’ di anni, la maggior parte del vino che si beveva nelle osterie bergamasche proveniva dal Sud. In particolare, dalla Puglia, dove il sole era caldo da marzo a ottobre e la terra grassa e fertile.

Come ci chiarisce Giuliano Rizzi nel suo libro dedicato alle “frasche” di Bergamo: “Fino a qualche decennio fa, qui da noi, chi diceva “Trani” non pensava alla città pugliese famosa per la cattedrale romanica di San Nicola, quanto piuttosto alle mescite di vino che ne hanno preso il nome. I vecchi bergamaschi usavano infatti il termine Trani come sinonimo di bettola, osteria, cantina, con una forte venatura plebea. Questo perché il vino di Trani, rosso e corposo, serviva alle case vinicole per “tagliare” il vino prodotto al Nord e dargli una maggiore robustezza alcolica.”

La gradazione di quei vini, infatti, superava spesso i 15 gradi e per la popolazione orobica, che non aveva ancora scoperto l’arte di produrre e commerciare il vino se non in qualche collina di provincia, era un’autentica novità.

Fu così che il nome Trani, a dire il vero un po’ in tutta la Lombardia, si diffuse rapidamente per definire ogni genere di osteria, specialmente quelle dove si alzava volentieri il gomito.

Nei primi anni Sessanta, Giorgio Gaber, cantore eccelso di quella Milano che sapeva ancora di nebbia e si preparava a vivere il boom economico, scriverà una canzone di successo intitolata “Trani a gogó”. “ Seconda traversa, a sinistra nel viale – Ci sta quel locale abbastanza per male– Che chiamano Trani a gogò – Si passa la sera scolando barbera – Scolando barbera nel Trani a gogò”.

Sta arrivando il signor Alcamo!

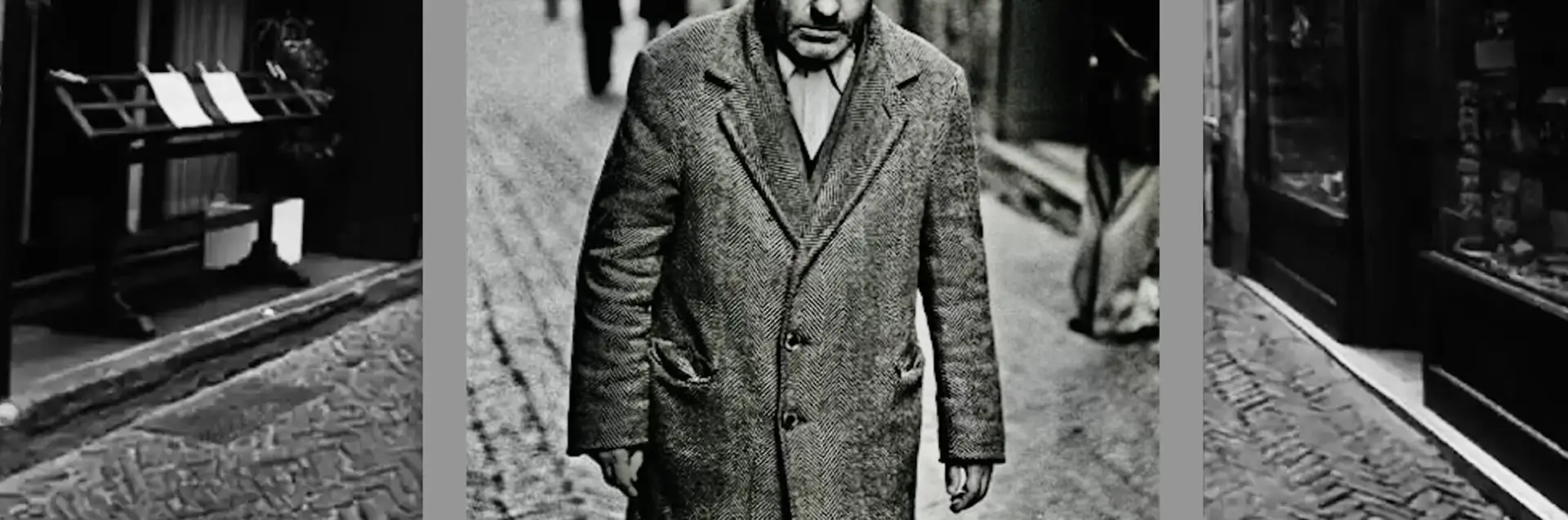

Quando, nel 1956, mio padre aprì Da Mimmo in Città Alta, anche lui pensò di proporre alla sua clientela un “vino da giù”. Provenendo da un Sud ancora più lontano della Puglia, papà lo fece arrivare da Alcamo, città siciliana antica e bella, adagiata ai piedi del Monte Bonifato, dove ancora oggi nidificano il barbagianni e il falco pellegrino.

Quel vino, solo bianco, arrivava in grandi damigiane stipate su un camion guidato da un uomo, basso e corpulento, che noi bambini chiamavamo “il signor Alcamo”. Un appuntamento ciclico e rassicurante che proseguì senza interruzioni fino agli anni Settanta.

Il compito di travasare questo vino dalle damigiane alle bottiglie venne assegnato da papà a suo fratello Giuseppe, da poco rientrato in Italia dopo una vita trascorsa in Belgio, dove aveva lavorato come minatore, autista e pompiere.

Raggiunta l’età in cui poter essere d’aiuto, carico di entusiasmo, proposi la mia candidatura come aiutante in campo dello zio Giuseppe in quelle delicate e misteriose operazioni.

Così, ogni due mesi, trascorrevo i pomeriggi con lui, aiutandolo a travasare, imbottigliare e tappare quel vino, dal profumo netto e genuino, che sarebbe stato ai tavoli del ristorante come “vino della casa”.

L’attività di per sé era molto semplice ma, attenzione, non ci si poteva distrarre un attimo. Con una cannetta in plastica lunga un paio di metri – che più di un bergamasco chiamava il “ladro” – bisognava aspirare quel vino fino a farlo uscire dalla damigiana e, meraviglia dei vasi comunicanti che stavo studiando alle medie, farlo entrare rapidamente nelle bottiglie riposte nelle cassette di plastica.

Un'inebriante e sconosciuta allegria.

Il momento più delicato era passare rapidamente il beccuccio dalla bottiglia in cui il vino era quasi all’orlo a un’altra, che invece era da riempire. Una vera e propria catena di montaggio che si concludeva con il rituale della tappatura, prendendo il tappo in sughero dal sacco vicino, non prima di averne verificato l’odore per capire se per caso fosse guasto.

Le prima volta in cui mi cimentai in questa impresa, per quanto mi sforzassi, la mia aspirazione non era sufficientemente potente per attrarre il vino dalla damigiana. Ho bene in mente mio zio incitarmi manco fossi stato Felice Gimondi, in volata, a pochi metri dal traguardo: “Più forte, più forte!”.

Preso coraggio, provai ad aspirare con tutta la mia forza. Il risultato, inevitabile, fu che un po’ di quel liquido dal colore giallo paglierino mi finisse direttamente in bocca o, meglio, in gola togliendomi il fiato e facendomi tossire.

Di fronte ai miei occhi stralunati per la sorpresa e la mia faccia rossa come un peperone, mio zio cominciò a ridere fino alle lacrime. Quel rito iniziatico – dove scoprii presto che pure la luna aveva un ruolo rilevante, calante o crescente, non ricordo più – mi fece sentire adulto.

Continuai ad aspirare e imbottigliare, aspirare e imbottigliare. Un’esperienza eccitante e avventurosa, ai miei occhi anche trasgressiva, di cui mia madre doveva assolutamente restare all’oscuro. Soprattutto di qualche piccolo sorso di vino che per forza andava giù, donandomi un’inebriante e sconosciuta allegria.

Quella cantina bassa e illuminata solo da una lampadina che penzolava dal soffitto è ancora nei miei ricordi più vivi.

Tutti noi abbiamo avuto un parente o un amico di famiglia pronto a insegnarci qualcosa che traviasse giusto un pizzico la nostra educazione, a quell’epoca ancora rigida e inquadrata. Da questo punto di vista, io avevo solo l’imbarazzo della scelta, tra zii e cugini più grandi, cuochi e camerieri.

Quella cantina bassa e illuminata solo da una lampadina che penzolava dal soffitto è ancora nei miei ricordi più vivi. L’odore intenso, quasi pungente del vino, quel giallo un po’ spento che per la luce fioca diventava acceso come il sole, il rumore del tappo che cigolava nel sistemarlo nel collo della bottiglia. Era un’avventura elettrizzante da raccontare anche ai miei amici a scuola.

Se oggi ho un rispetto infinito per tutti i vignaioli è perché non dimentico la fatica di quell’uomo grasso e grosso, “il signor Alcamo”, che partiva dalla Sicilia per portare il suo vino fino a qui, in Città Alta. Era il frutto del suo duro lavoro, e ce lo consegnava con orgoglio in damigiane di vetro verde scuro avvolte dalla paglia, intrecciata a mano, per proteggerle in quel lungo viaggio.

Da ragazzo, ogni volta che vedevo riempire le caraffe con il nostro vino della casa ero felice. Rammento bene quei sentori, donati dalla terra brulla e dallo scirocco, legati per sempre all’immagine di quel giorno in cui, per la prima volta, avevo imbottigliato il vino di Alcamo con mio zio Giuseppe.

Il primo sorso di vino non si scorda mai.

Il gorgogliare del vino versato nei bicchieri ampi e leggeri che usiamo oggi al ristorante continua a rallegrarmi. Come mi rapisce il tintinnare dei calici, il brusio delle chiacchiere dei commensali, il bisbigliare sommesso delle coppie al primo appuntamento. E poi gli sguardi che, a modo loro, fanno un gran rumore.

Quel bianco onesto e sincero non è certo il migliore che ho assaggiato, ma il primo sorso di vino non si scorda mai. E ha avuto il merito di aprirmi a quel mondo così ricco ed appassionante che è l’enogastronomia, per me un lavoro, una passione, una gioia.

Prima o poi tornerò in Sicilia e andrò ad Alcamo. Cercherò un’osteria che abbia i tavoli di legno e le tovaglie a quadretti e, in un bicchiere di vetro spesso che noi chiamavamo “da cucina”, mi farò versare del vino della casa con cui, ne sono sicuro, trascorrerò un po’ di tempo in buona compagnia.